所有している土地を貸し出す際、「地代の相場をどのように調べるのだろう」「計算方法を知りたい」と考える方もいるでしょう。

不動産の専門家ではないため、相場からかけ離れた地代を設定してしまい、損をするかもしれないと思うときもあるのではないでしょうか。

地代の相場は住宅用で利用する場合は、土地の価格の2〜3%(年額)とされていますが、複数の計算方法で調べる必要があります。

本記事では、地代の種類や相場の調べ方、地代以外に貸主が受け取れる費用の相場などを解説します。

土地の貸し出しを検討している方や、地代の相場を知りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

地代(借地料)の種類

地代を理解するためには、借地権を知っておく必要があります。

借地契約では、土地は「借地(借主の権利)」と「底地(貸主の権利)」に分けられます。

一般的には借地契約締結時に、借主は貸主に権利金を支払い、借地権を取得すると覚えておきましょう。

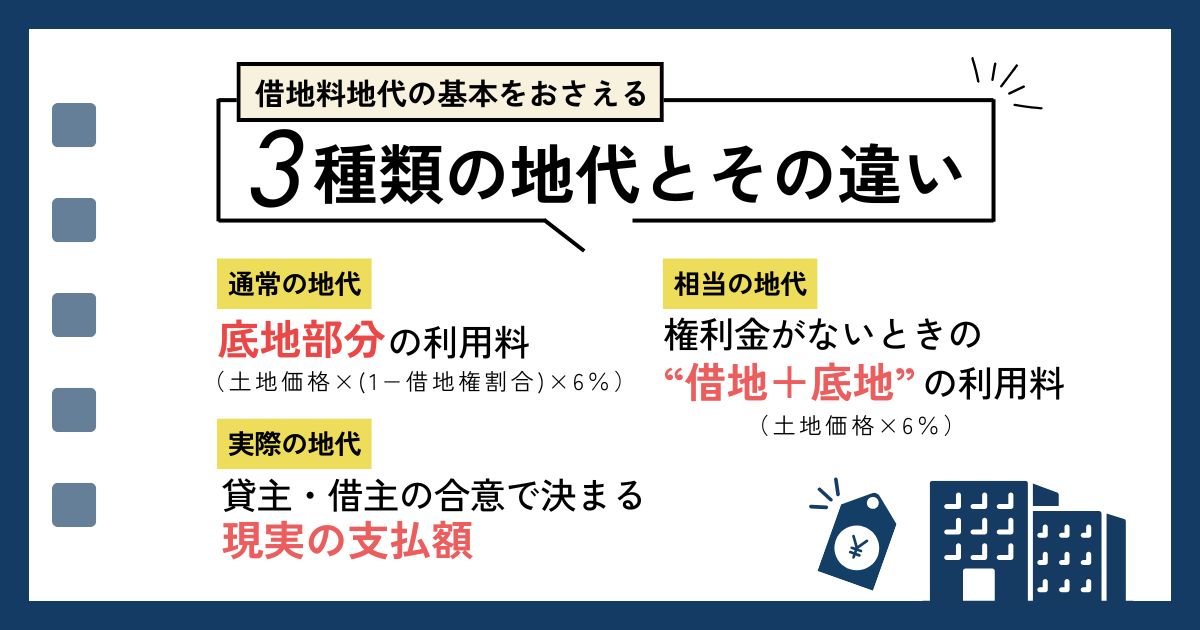

以下では、代表的な3つの地代の種類について具体的に解説します。

通常の地代

通常の地代とは、底地に当たる部分の賃料の支払いを指します。借地契約締結時に借地権の支払いが完了している場合は、通常の地代のみの支払いです。

通常の地代の計算式は、次のとおりです。

| 土地の価格×(1-借地権割合)×6% |

借地権割合とは、土地の評価額のうち借地権が占める割合を指し、国税庁の財産評価基準書で調べられます。

通常の地代は、契約後に借主が貸主に支払う利用料と考えれば、イメージしやすいでしょう。

相当の地代

相当の地代とは、借地と底地をあわせた利用料を指します。

親族間で借地契約を締結する場合、借地に対する権利金が支払われないケースも珍しくありません。

権利金がない場合は、借地と底地をあわせた利用料が必要になり、相当の地代として支払います。

相当の地代の計算式は、土地の価格×6%です。

実際の地代

実際の地代とは、名前のとおり借主が貸主に支払っている地代を指します。

地代は法律で規制されておらず、借主と貸主が合意していれば利用料をどの金額に設定しても問題はありません。

通常の地代や相当の地代で賃料を決めるほか、双方が合意した金額で支払っている地代を実際の地代と呼びます。

地代の月額相場の目安

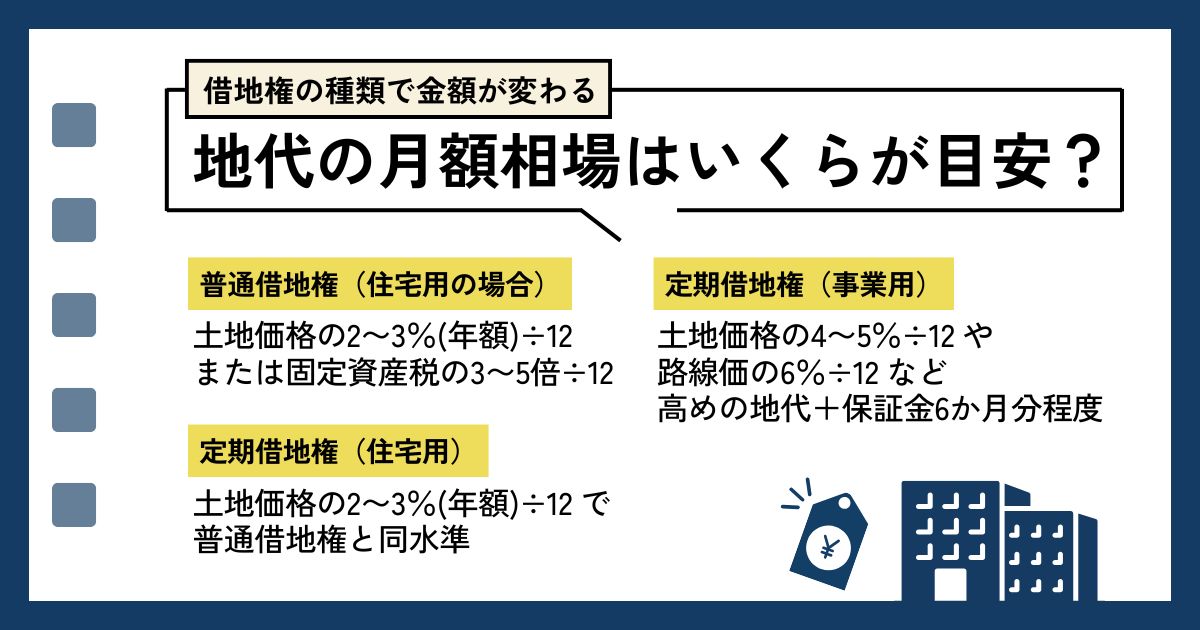

地代の相場は、借地権の種類や土地の用途、地域性などによって大きく異なります。

この章では、普通借地権・定期借地権(住宅用・事業用)に分けて、月額相場の目安を具体的に紹介します。

普通借地権の相場

普通借地権とは、契約期間満了時に契約を更新できる借地権です。契約満了時、貸主側に正当な事由がない限り、借主の希望で契約を更新できます。

普通借地権の月額相場は住宅で利用する場合、土地の価格2〜3%(年額)÷12が相場とされており、または固定資産税の3〜5倍÷12程度が妥当です。

普通借地権の地代相場は安いため、契約時には70%程度の権利金をもらえるうえに、次のような一時金を受け取ることもあります。

| 一時金の種類 | 相場 |

|---|---|

| 更新料 | 年間地代の10倍、更地価格の5% |

| 条件変更承諾料 | 更地価格の10% |

| 譲渡承諾料 | 借地権価格の5〜15% |

| 建て替え、増築承諾料 | 更地価格の3〜5% |

| 抵当権設定承諾料 | 借地権価格の10%程度 |

後ほど「地代以外に貸主が受け取れる費用の相場」の章で詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。

定期借地権(住宅用)の相場

住宅用の定期借地権は、契約期間が終了すれば建物の買取請求権などもなく、土地が貸主に確実に返還されるという特徴があります。

普通借地権の月額相場と同様に土地価格の2〜3%(年額)÷12で、事業用に利用する場合より、安めに設定されています。

基本的に借主は、借地上で収益を得られる事業をおこなっておらず、支払い能力は高くはないと判断され、普通借地権と同水準の地代になるケースが一般的です。

定期借地権(事業用)の相場

事業用の定期借地権は、商業施設やオフィスビル、倉庫などを建築する目的で利用されるもので、収益性が高い分、地代も高く設定されます。

借主は事業用の目的でしか土地を活用できず、住宅用には利用できません。

事業用の定期借地権の月額相場は、土地価格の4〜5%÷12、相続税路線価の6%÷12程度とされており、相当の地代を目安にするのが一般的です。

相当の地代を計算するうえでの土地価格の出し方は、国税庁の公式サイトにも記載があります。

(1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額

引用元:相当の地代及び相当の地代の改訂

(2) その土地の相続税評価額またはその評価額の過去3年間の平均額

また、事業用の定期借地権の場合は、契約時に借主が貸主に対して保証金を支払うケースもあります。

保証金は権利金とは異なり、契約終了時に借主へ返還される預かり金で相場は6か月分程度です。

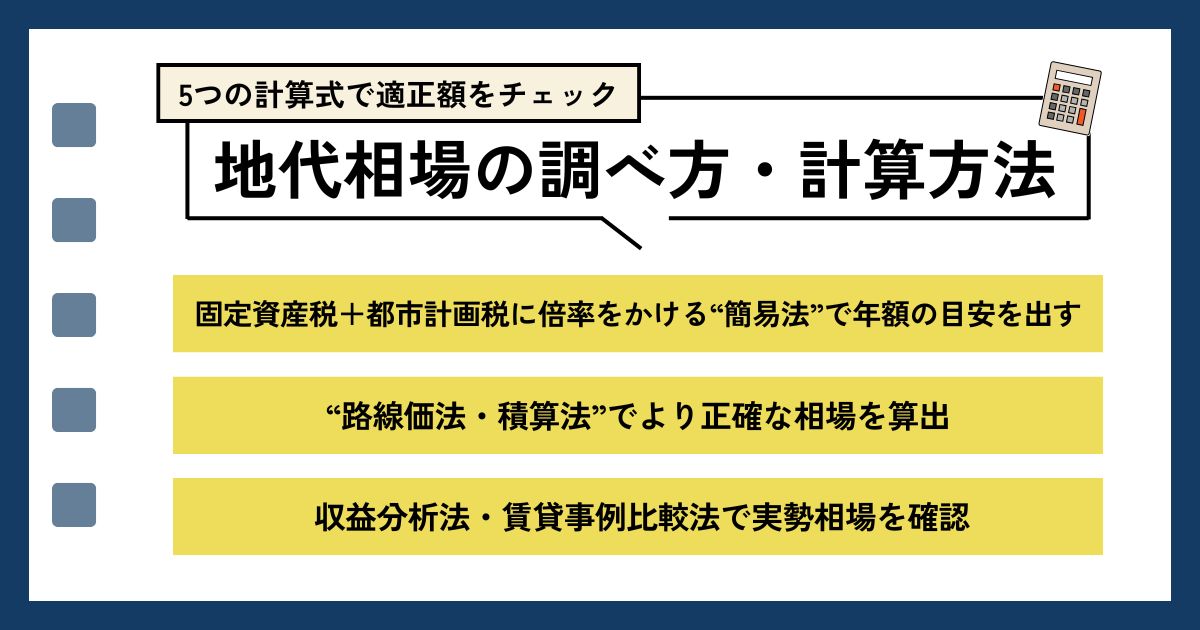

地代の相場の調べ方や計算方法

地代の相場を知るのは比較的簡単ですが、適正な地代を計算するのは複数の方法があり複雑です。

それぞれの計算方法を解説するため、地代の相場や借地料を決める際に役立ててください。

固定資産税・都市計画税による計算方法

5つある計算方法で比較的簡単に算出できるのが、「固定資産税・都市計画税」に相場の倍率をかけて地代を決める方法です。

地代の相場を調べる計算式は、次のとおりです。

| 用途 | 計算式 |

|---|---|

| 住宅用 | 固定資産税+都市計画税×2〜5倍 |

| 事業用 | 固定資産税+都市計画税×5〜8倍 |

たとえば、住宅用で固定資産税と都市計画税が50万円だった場合、住宅用の地代の相場は100〜250万円(年額)になります。

上記の計算方法は簡単ですが、より正確さを求める場合には他の計算式でも算出する必要があります。

路線価による計算方法

国税庁が公表している「路線価」を活用した計算も、地代の算出に有効です。

路線価とは1月1日時点の主要な道路に面した、1平方メートルあたりの土地価格を公示したもので、毎年7〜8月に発表されます。

この財産評価基準は、令和6年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。

引用元:国税庁|財産評価基準書路線価図・評価倍率表

路線価を利用した計算式は、次のとおりです。

| 更地価格(路線価÷80%)×1.5〜3.0% |

路線価は更地価格の80%程度とされているため、0.8で割れば更地の価格を算出できます。

更地価格に相場の1.5〜3.0%をかけて、地代を出す計算方法です。

ただし路線価を利用した地代の計算は、実際の相場と異なる可能性もあるため、他の計算方法も試してみましょう。

積算法による計算方法

積算法は土地の更地価格に期待利回りをかけ、必要経費を足す計算方法です。計算式は次のとおりです。

| 更地価格(路線価÷80%)×期待利回り+必要経費 |

期待利回りとは、投資額に対して土地から得られる年間の利益率を指し、算出できないときは2%で計算するのが一般的です。

必要経費は固定資産税や都市計画税、土地の維持費用や保険料などを足します。

積算法で地代の相場を計算する際は、不動産会社や不動産鑑定士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

収益分析法による計算方法

一般的に収益分析法は、個人ではなく法人が利用する計算方法です。

借主の事業の売上やどの程度の利益が得られるかを分析して、地代相場を決める計算方法で、多くの収益が期待できるときは地代を高く設定します。

収益分析法で地代の相場を調べるのは、専門的な知識が必要になるため、個人の貸主が算出するのは難しいでしょう。

仮に収益分析法での地代の相場を知りたいと考える場合は、不動産会社や専門業者に依頼するのをおすすめします。

賃貸事例比較法による計算方法

3つ以上の類似事例を集めて、地代の相場を計算する方法が賃貸事例比較法です。

貸主が所有している土地と、広さや環境などの条件が似ている事例を集めて、地代の相場を計算します。

実際の相場を知りながら地代を設定でき、貸主も借主も納得しやすい点が、賃貸事例比較法のメリットです。

ただし、L字型や三角形などの不整形地の場合、似ている土地を見つけるのは難しくなるため、賃貸事例比較法は利用できません。

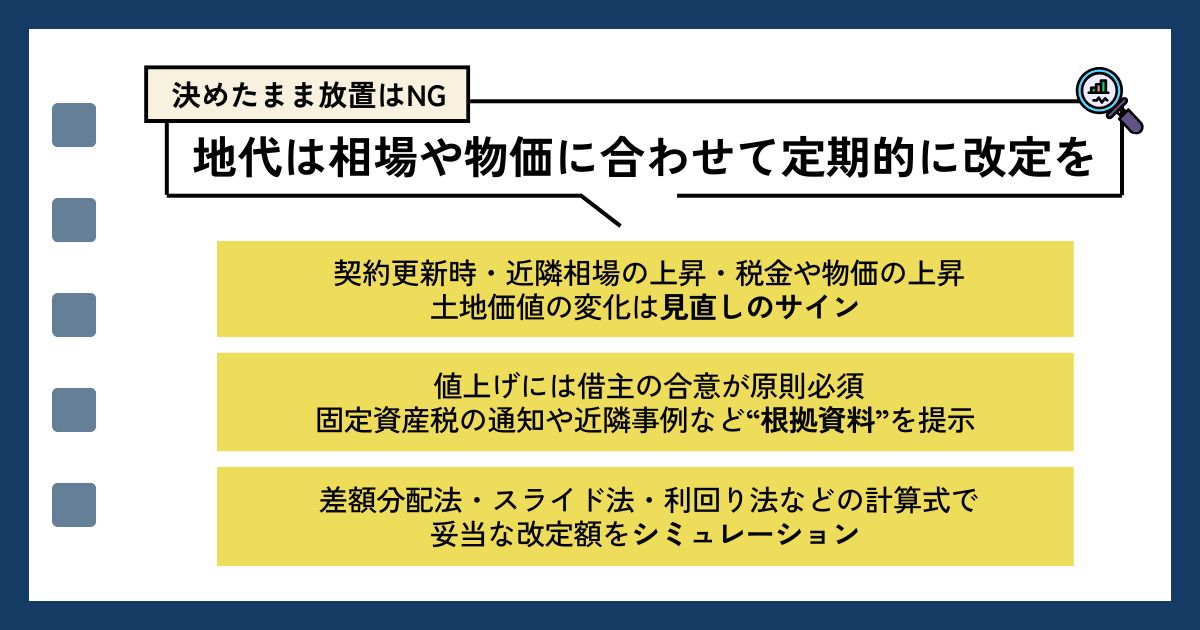

地代の相場は定期的に見直しが必要

一度決めた地代でも周辺の相場や経済情勢の変化などで、金額が合わなくなってくることがあります。

定期的に相場を確認して、地代の見直しをしなければ損をする可能性があるため、注意が必要です。

地代を見直すタイミングや改定に利用される計算式を解説します。

地代を見直すべきタイミング

地代の見直しの主なタイミングは、次のとおりです。

- 借地契約更新時

- 類似不動産の地代が上がったとき

- 税金や物価が上がったとき

- 土地の価値に変化があったとき

たとえば、周辺で地価が急上昇しているのに旧契約のままで地代が据え置かれているケースでは、貸主側の収益性が著しく下がっている可能性があります。

また、インフレによってさまざまな物価が上がっているときも、地代を見直したほうがよいタイミングの一つです。

周辺の地代の相場や経済状況などを総合的に判断して、地代の見直しをおこない、妥当な収益を得るようにしてください。

地代の値上げには借主の合意が必要

地代の改定には、原則として借主の同意が必要です。たとえ「相場より安い」としても、一方的な値上げは無効になる恐れがあります。

そのため、事前に「将来的に見直す可能性がある」旨を契約書に明記しておくことが望ましいです。

また、地代の見直しの根拠となるものを提示すれば、借主も納得しやすくなります。値上げの根拠に利用できる資料の一例は、次のとおりです。

- 固定資産税が上がっている場合:固定資産税納付書

- 土地の価格が上昇している場合:不動産ライブラリの情報(国土交通省)

- 近隣の相場が上がっている場合:条件が似ている土地の資料

仮に合意が得られない場合は、調停や裁判所への申立てで改定を図る方法もあります。

地代改定に用いる計算式

地代改定に用いる計算式は、次の表を参考にしてください。

| 計算方法 | 計算式 |

|---|---|

| 差額分配法 | (現在の地代+改定後の地代)÷2 |

| スライド法 | (土地価格−必要経費)×物価上昇率+必要経費 |

| 利回り法 | 土地価格×利回り+必要経費 |

差額分配法は現在と改定後の地代の差額を意識した方法、スライド法は物価上昇率を加味した計算式です。

また、利回り法は最新の土地価格に利回りを上乗せできるため、収益の改善ができます。

地代の見直しでどの計算式を利用するかは自由ですが、一度すべての計算方法を試して、適正な相場を出してみるとよいでしょう。

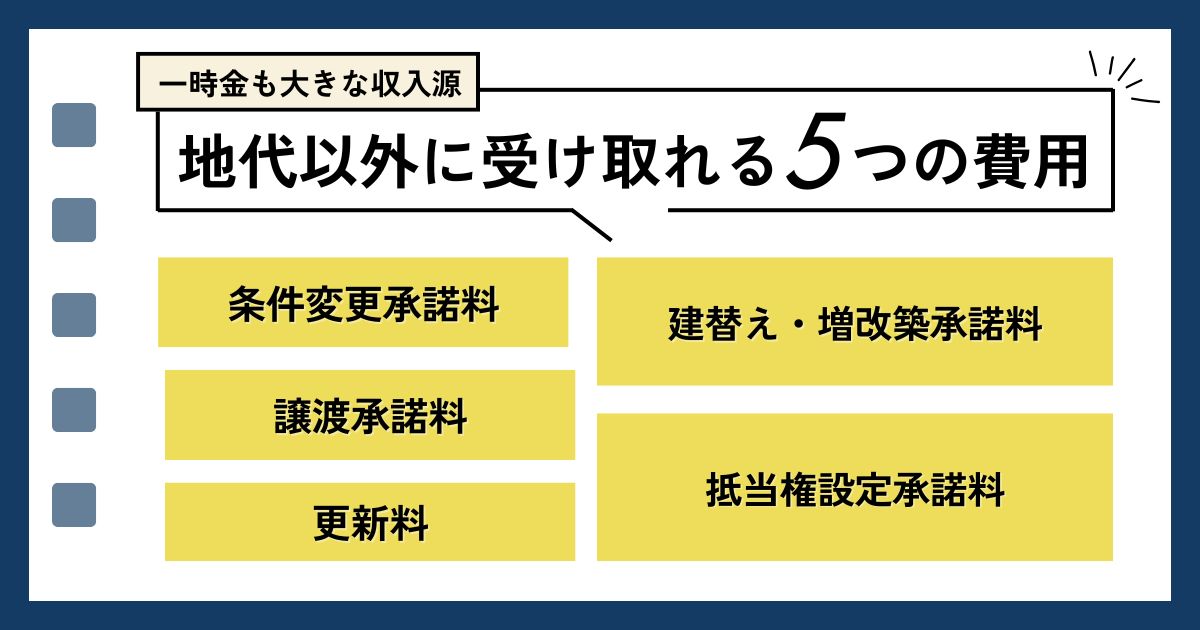

地代以外に貸主が受け取れる費用の相場

土地を貸す際には、毎月の地代だけでなく、借主の事情によって一時的に発生する「承諾料」や「更新料」などの収入も見込めます。

これらは契約内容に応じて貸主が正当な対価として受け取れる費用であり、地代と同じく相場感を知っておくことが重要です。

以下では、主要な5種類の費用について、それぞれの内容と相場を具体的に解説します。

条件変更承諾料

地代契約の条件を変更する場合、貸主が受け取れるのが「条件変更承諾料」で、相場は更地価格の10%程度です。

借地契約では用途や建物の構造に制限があるのが一般的で、決められた条件を変更するためには貸主の同意が必要になります。

たとえば、住宅用を事業用に変更したり、木造を鉄筋コンクリート造の建物にしたりする際、条件変更承諾料が必要です。

前述したとおり条件変更承諾料には相場がありますが、具体的な金額は貸主と借主との話し合いで決められます。

譲渡承諾料

借地権を他人に譲渡する場合、貸主からの名義変更の承諾とあわせて支払われるのが譲渡承諾料で、相場は借地権価格の5〜15%とされています。

たとえば、借主が第三者に土地利用権を売却したい場合、そのまま譲渡することは原則できず、貸主の承諾が必要です。

また、第三者ではなく親族への贈与でも譲渡承諾料が必要になりますが、相続の場合は支払う必要はありません。

譲渡承諾料は借主が負担するのが一般的ですが、譲渡された側が全額負担するケースや、分割で支払うこともあります。

更新料

契約更新時に受け取れる更新料は、継続して土地を貸すことに対する一時金です。

借地契約では通常20年や30年といった長期間の契約が多いため、満了時に契約を更新する場合は、その対価として更新料が発生します。

更新料の相場は、年間地代の10倍または更地価格の5%程度とされており、契約書に明記されている場合は支払わなければなりません。

更新料は法律で義務付けられているわけではなく、契約書に記載されていない場合は借主に拒否される可能性があります。

建替え・増改築承諾料

借主が建物を建て替えたり、増改築をおこなったりする場合にも、貸主の承諾が必要となり、その際に受け取れるのが建替え・増改築承諾料です。

借地にある建物は借主の所有物のため、基本的に建築基準法を満たしていれば、増改築は自由におこなえます。

ただし契約書に増改築を禁止する特約がある場合には、承諾料が必要です。

一般的な相場は更地価格の3〜5%程度で、契約内容や建物の状況によって異なります。

抵当権設定承諾料

借地上の建物に抵当権を設定する際、貸主からの承諾を得るために支払う費用が、抵当権設定承諾料です。

金融機関は借主が住宅ローンを組む際、基本的に貸主からの承諾書を求め、「借地契約を解除する前に銀行に連絡する」と約束させます。

借主が地代を滞納して借地契約を解除されると、借地権が消滅して担保価値がなくなってしまい、金融機関は建物を押さえられなくなるためです。

承諾書で約束をしておけば、金融機関は借地契約を解除する前に建物を押さえられます。

抵当権設定承諾料の相場は借地権価格の10%程度で、貸主が独自に設定しているケースもあります。

借地権付き土地の売却相談はファンズ不動産へ

借地権付き土地の売却は、通常の土地売却よりも手続きや調整が複雑になりやすく、どこから進めれば良いのか悩む方も多いものです。

地代の設定や契約内容、権利関係の整理など、事前に確認すべきポイントが多いため、専門的な知識が欠かせません。

こうした事情も踏まえ、売却を検討する際は、早い段階で専門家へ相談しておくことで、スムーズかつ納得感のある進め方ができます。

ファンズ不動産では、借地権付き土地に関する悩みや不安にも丁寧に向き合い、状況に合わせた判断のサポートを受けられます。まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。

オンライン面談から開始。LINEで完結する売却プロセス

ファンズ不動産での売却活動は、忙しい方でもストレスなく進められる「手軽さ」が特徴です。

最初の相談は店舗に出向く必要のない「オンライン面談」からスタートします。その後の担当者とのやり取りや進捗確認も、主にLINEでおこなうため、日中の時間を拘束されません。

仕事や家事で忙しい方でも、自身のペースで効率的に売却活動を進めたい方に最適です。

フォロワー数万人のキュレーターがあなたの物件を紹介

ファンズ不動産は、キュレーターのSNS発信を通じて「情報拡散力」と「信頼性」を掛け合わせ、物件の売却可能性を広げます。

例えば、同社キュレーターのJeremy Tsang氏は、Instagramで8万人以上(2023年9月時点)のフォロワーを有しています。

影響力の高い専門家が「おすすめできる家」としてSNSで紹介することは、キュレーターを信頼するフォロワーへの「価値ある情報」として届きます。

この独自の仕組みが、高い反響とスピーディーなマッチングを生み出す秘訣です。

20〜40代に強い。感度の高い買主へリーチ

ファンズ不動産の「SNS不動産®」は、特に物件への感度が高い20〜40代の若年層への訴求に強みがあります。

この層は、自身のライフスタイルや価値観との一致を重視し、物件のポテンシャルを評価する傾向があります。

従来の広告では魅力が伝わりにくかったデザイン性の高い物件や、リノベーションで大きく価値が上がる物件なども、その価値を理解する買主候補へ的確に情報を届けることが可能です。

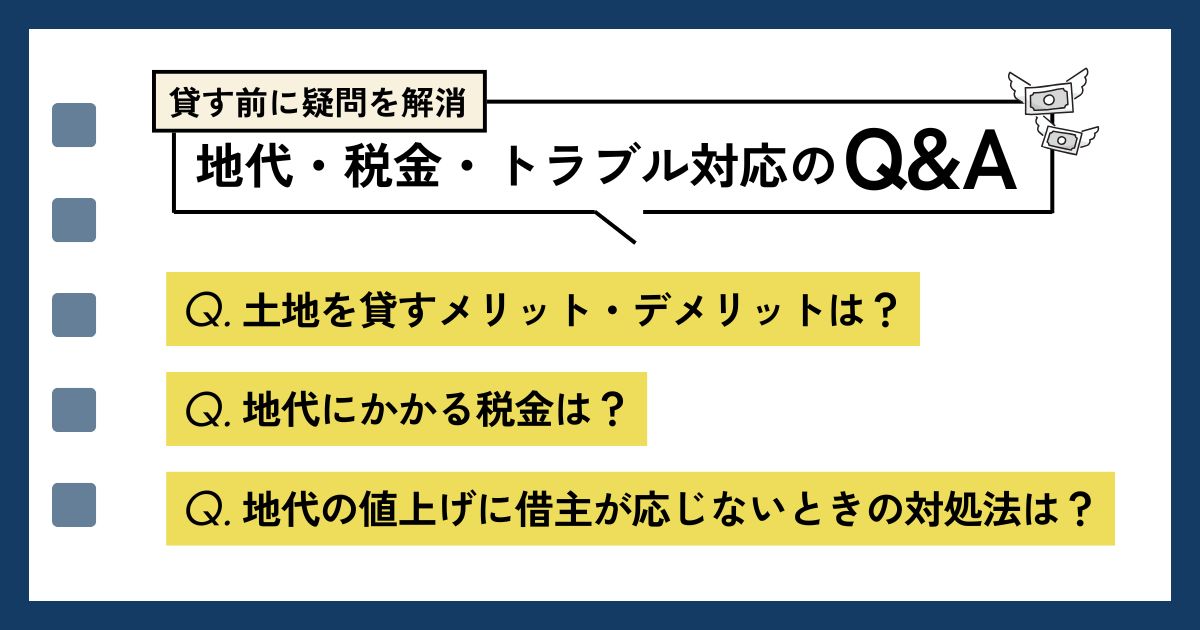

地代の相場に関するよくある質問

土地を貸す際には、地代や承諾料だけでなく、リスクや税金、トラブル対応についての知識も必要です。

ここでは、地代に関して貸主がよく抱く3つの疑問に対して、具体的かつ実践的に回答します。

土地を貸すメリット・デメリットは?

土地を貸すメリットとデメリットは、次のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・安定した収入を得られる ・初期費用・維持管理費用がかからない ・節税効果がある | ・収益は低い傾向がある ・長期間自身では利用できない ・契約内容によっては土地が戻らない |

固定資産税は貸主が負担しますが、地代に経費として含めているケースが一般的で、実質維持管理費用はかかりません。

ただし、普通借地権の場合は半永久的に土地が戻ってこない可能性もあるため、よく検討する必要があります。

地代にかかる税金は?

地代にかかる税金は、次のとおりです。

- 所得税

- 固定資産税・都市計画税

- 住民税

土地貸しの収入が一定額を超えている場合、確定申告が必要になります。また土地のみを貸している場合は、消費税を支払う必要はありません。

地代の値上げに借主が応じないときの対処法は?

借主が地代の値上げに応じない場合は、まず話し合いを重ねることが基本ですが、それでも解決しない場合は調停や裁判所への申し立てが現実的な選択肢になります。

法律上、借地借家法によって借主は強く保護されていますが、周辺相場との乖離や公租公課の上昇など合理的な理由があれば、値上げは可能です。

そのためには、差額分配法やスライド法などの根拠資料をもとに、値上げの妥当性を丁寧に説明することが重要です。

弁護士や不動産鑑定士に相談し、専門的なサポートを受けることで、スムーズな解決が期待できます。

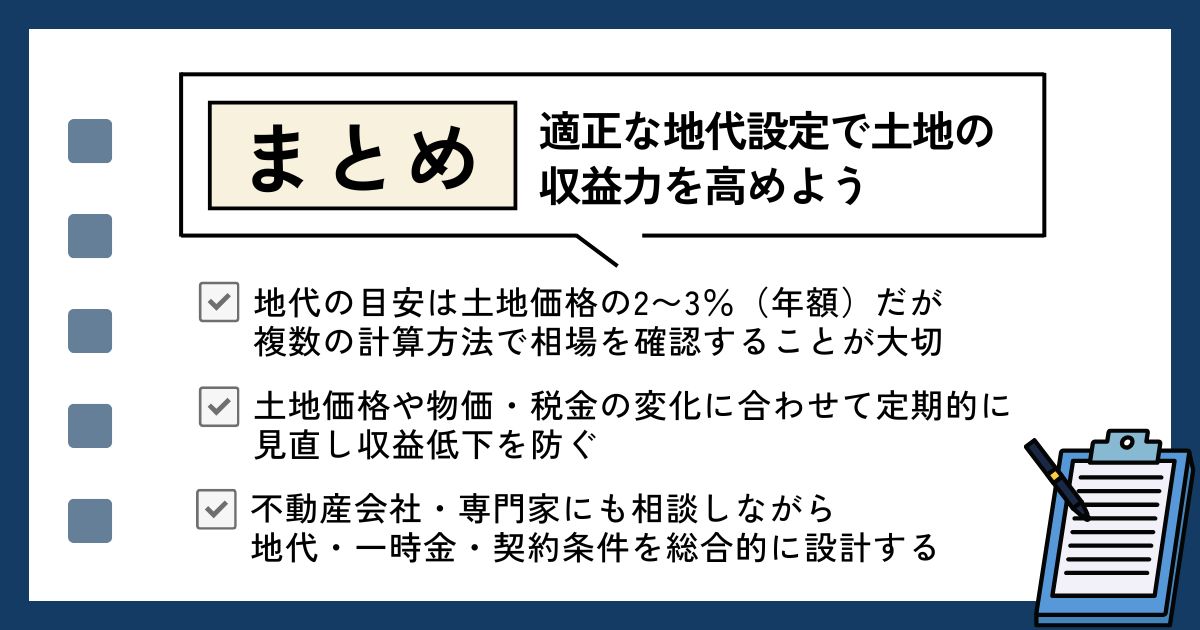

まとめ

地代の種類や相場の計算方法、地代改定のタイミングや計算式などを解説しました。

土地を貸す際の地代は、土地の価格の2〜3%程度が相場ですが、複数の計算方法を利用して相場を確かめる必要があります。

地代の相場を調べる計算方法は、次のとおりです、

- 固定資産税・都市計画税による計算方法

- 路線価による計算方法

- 積算法

- 収益分析法

- 賃貸事例比較法

また、地代の相場は土地価格の上昇や経済情勢によって変化するため、定期的に見直さなければ収益が減る可能性があります。

所有している土地の貸し出しを検討している方は、本記事の内容を参考に適正な地代を調べ、必要に応じて不動産会社に相談しましょう。