相続で突然不要な土地を引き継ぐことになり、「相続放棄をしたら土地はどうなるの?」と不安に感じている方は少なくありません。

特に管理義務や費用の負担が残るのではと心配する声も多くあります。この記事では、相続放棄した土地の行方や、手続き・管理責任の有無、特殊なケースへの対処法まで詳しく解説します。

読み進めることで、相続放棄後の土地の処遇やリスクを正しく理解でき、自分や家族にとって最適な判断ができるようになります。

相続のトラブルや負担を避け、安心して今後の対策を進める第一歩として、ぜひ参考にしてください。

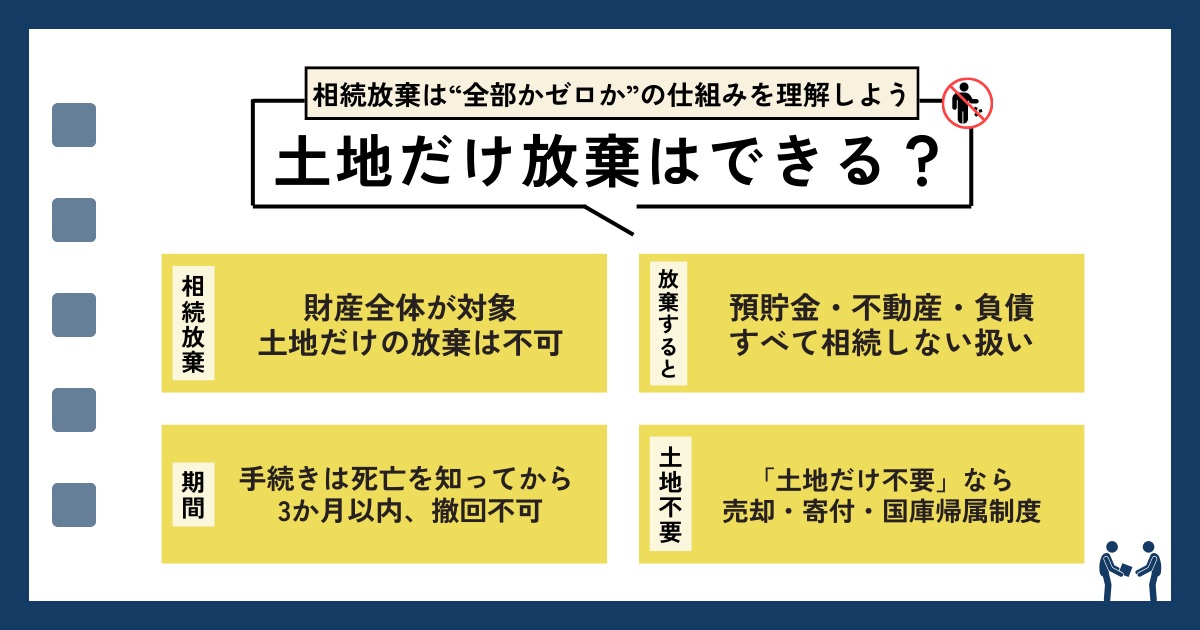

土地の相続放棄はできる?

土地の相続放棄は、基本的には「財産全体」の放棄として扱われます。つまり、土地だけを放棄して現金などは相続する、といった選択はできません。

土地の相続で悩む方の中には、「価値がない」「固定資産税の負担が重い」といった理由から、土地だけを手放したいという希望をお持ちの方も多いでしょう。しかし、法律上はそのような“選択的放棄”は認められていません。

相続放棄を考える際は、相続財産全体に対する判断が必要になります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産や負債を一切受け継がないと家庭裁判所に申述する法的手続きです。

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知ってから原則3か月以内に行う必要があります。期間を過ぎると、単純承認(相続を認めたとみなされる)と判断され、負債も引き継がれることになるため注意が必要です。

また、相続放棄は一度認められると撤回できません。慎重な判断とともに、弁護士などの専門家への相談が推奨されます。

土地のみの相続放棄はできない

相続では、土地や建物、預貯金、借金などをすべてひとまとめに「相続財産」として扱います。土地だけを放棄することは原則できません。

たとえば、「農地だけ不要だから手放したい」としても、他の資産を引き継ぐのであれば相続放棄とはなりません。部分的な放棄は認められておらず、全体の相続を受け入れるか、すべて放棄するかの二択になります。

そのため、「土地だけいらない」と感じたときは、放棄ではなく、国庫帰属制度や売却・寄付といった別の手段を検討することになります。

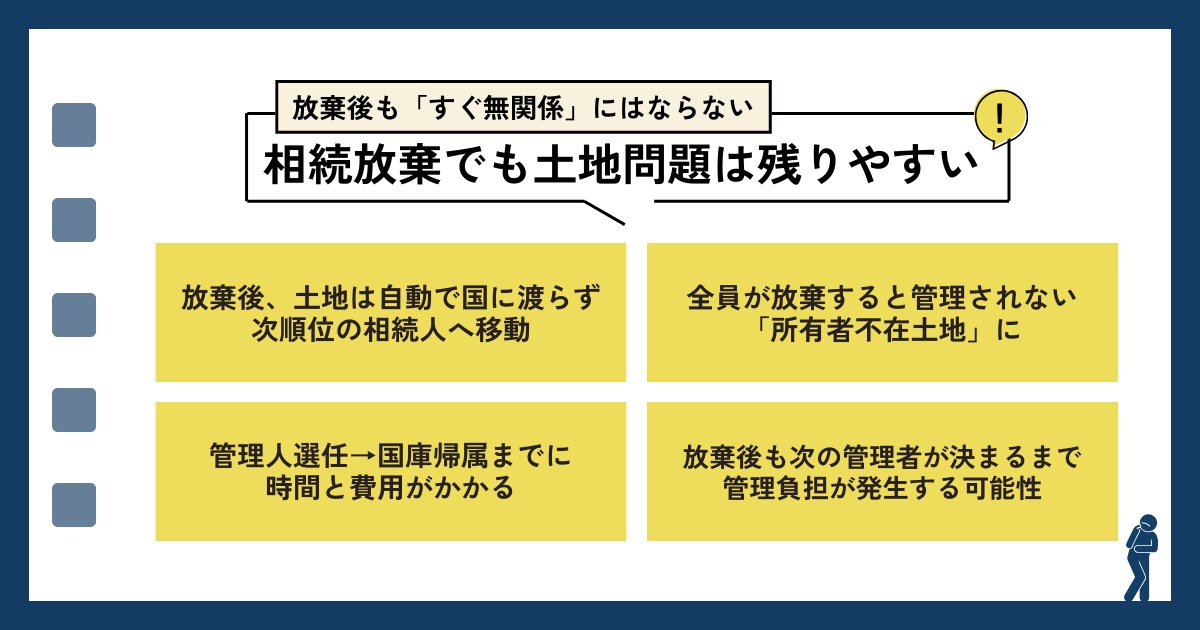

土地を相続放棄するとどうなる?

相続放棄をしても、土地が「自動的に国のものになる」わけではありません。次に相続権がある人へと引き継がれ、それでも誰も相続しない場合は、最終的に国庫に帰属する可能性もあります。

しかし、それまでの間に管理義務や費用の負担が発生する場合があるため、「放棄=無関係」とはならない点に注意が必要です。

他の相続人が相続する

第一順位の相続人(たとえば子ども)が相続放棄すると、次の順位の相続人(兄弟姉妹や甥・姪など)に相続権が移ります。

たとえば、長男が土地の相続を放棄した場合、次に長女、さらに兄弟姉妹、甥姪へと順番に相続権が巡っていきます。このように、相続放棄は他の家族へと波及し、結果的に放棄の連鎖が起きることもあります。

そのため、相続放棄をする際は、他の親族とも事前に協議しておくことが重要です。

相続人全員が放棄した場合

すべての相続人が相続放棄した場合、その土地は「管理されない状態」で放置されることになります。所有者がいない「空地」となってしまうのです。

この場合、最終的には家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、手続きを経て国庫に帰属する可能性があります。ただし、管理人の選任・手続きには時間も費用もかかります。

つまり、放棄しても土地の問題が即座に解決するとは限らないのが現実です。

相続放棄しても管理義務は残る

相続放棄をしても、すぐに土地の管理義務がなくなるわけではありません。相続放棄が受理された時点で、法律上は相続人ではなくなるため、管理や処分の権限・義務は基本的に消滅します(民法第939条)。

ただし、次の管理者が決まるまでの間、登記上の名義が残っていたり、放置された土地が周囲に悪影響を及ぼすような場合には、行政や近隣住民から連絡や対応を求められることがあります。

たとえば、空き家の倒壊や雑草の繁茂によって近隣に損害を与えた場合、「元相続人」として損害賠償を請求される可能性もゼロではありません。

相続放棄後は、次の相続人や相続財産管理人が決まるまでの間、土地が「所有者不在」の状態になることがあります。

このような状態が長く続くと、周囲への悪影響や行政からの指導につながるおそれがあるため、状況に応じて相続財産管理人の選任を検討することが重要です。

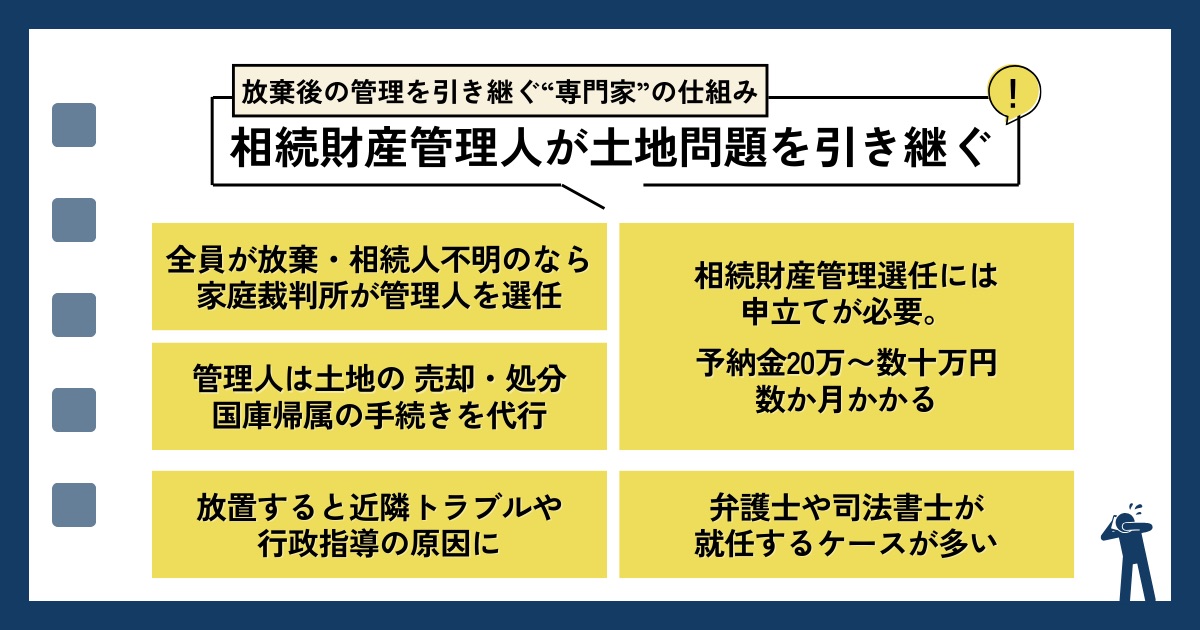

相続財産管理人の役割と選任方法

相続人が全員放棄した場合や、相続人が不明な場合には、「相続財産管理人」の選任が必要になります。

この制度により、放棄された土地や建物を適切に処分・管理できるようになります。

相続財産管理人の必要性

相続財産管理人は、家庭裁判所が選任する“第三者の専門家”で、相続放棄された財産を管理・清算する役割を持ちます。

たとえば、管理人は放棄された土地の売却、処分、または国庫帰属手続きを代行することができます。また、債権者への対応や、利害関係人への通知なども担当します。

相続放棄された不動産が放置されたままだと、近隣への迷惑や行政からの指導対象になることもあるため、管理人の存在は不可欠です。

相続財産管理人の選び方

相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。申立ては利害関係人や市区町村なども可能ですが、申立人が報酬や予納金を負担する必要があります。

通常、弁護士や司法書士など法律の専門家が管理人に選ばれることが多く、その選任には数か月かかるケースもあります。予納金の相場は20万円~数十万円程度です。

管理人の選任は「土地の責任を誰が負うのか」を明確にする重要な手続きです。相続放棄後も責任が残るリスクを避けるために、早めの対応を検討しましょう。

土地の相続放棄の流れや必要な書類・費用

相続放棄は、単に「いらない」と伝えるだけでは済みません。特に土地の相続放棄は、家庭裁判所での正式な手続きが必要であり、流れや必要書類、費用面までしっかり理解しておかないと、かえってトラブルを招く可能性があります。

ここでは、相続放棄の実際の流れと、その際に必要な書類、さらにかかる費用の目安について具体的に解説します。

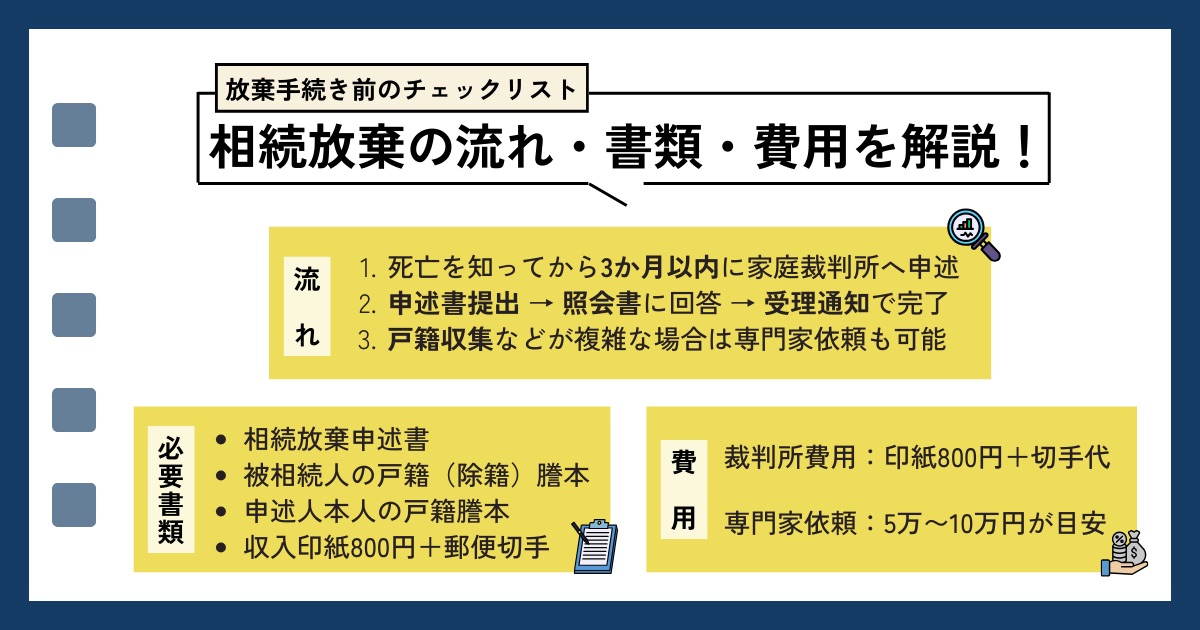

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、被相続人が死亡したことを知ってから「3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

まず、相続放棄申述書を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から照会書が届き、回答すると正式に受理されます。

申述書の提出後に裁判所からの受理通知が届くことで、手続きは完了します。ただし、この手続きは本人でも可能ですが、戸籍収集や書類作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼するケースも多く見られます。

相続放棄に必要な書類

土地を含めた相続放棄には、いくつかの基本書類が必要です。具体的には、以下のものが挙げられます。

- 相続放棄申述書

- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本

- 相続放棄する本人の戸籍謄本

- 収入印紙(申述人1人につき800円)

- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって金額は異なる)

これらの書類は、役所や郵便局などで取得が可能です。ただし、戸籍は複数の市町村にまたがる場合もあるため、集めるだけでも1~2週間以上かかることもあります。

相続放棄にかかる費用

相続放棄は基本的に個人でも申請可能な手続きですが、必要な費用はゼロではありません。まず、裁判所に提出する際に収入印紙代として800円がかかります。

さらに、照会書の送付用に郵便切手代(500円〜1,000円程度)も必要です。

専門家へ依頼する場合は、弁護士や司法書士への報酬が発生します。報酬相場は5万円~10万円前後が一般的です。

土地が複雑なケースや、相続人が多数いる場合などは、追加費用がかかることもあるため、事前に見積もりをとると安心です。

土地を相続放棄する際の注意点

土地を相続放棄する際は、手続きの遅れや認識不足によって、思わぬ責任や費用を背負うリスクがあります。

特に期限や登記の状態などは、相続放棄の可否や手続き内容に直結します。

以下では、相続放棄を検討している方が押さえておくべき具体的な注意点を紹介します。

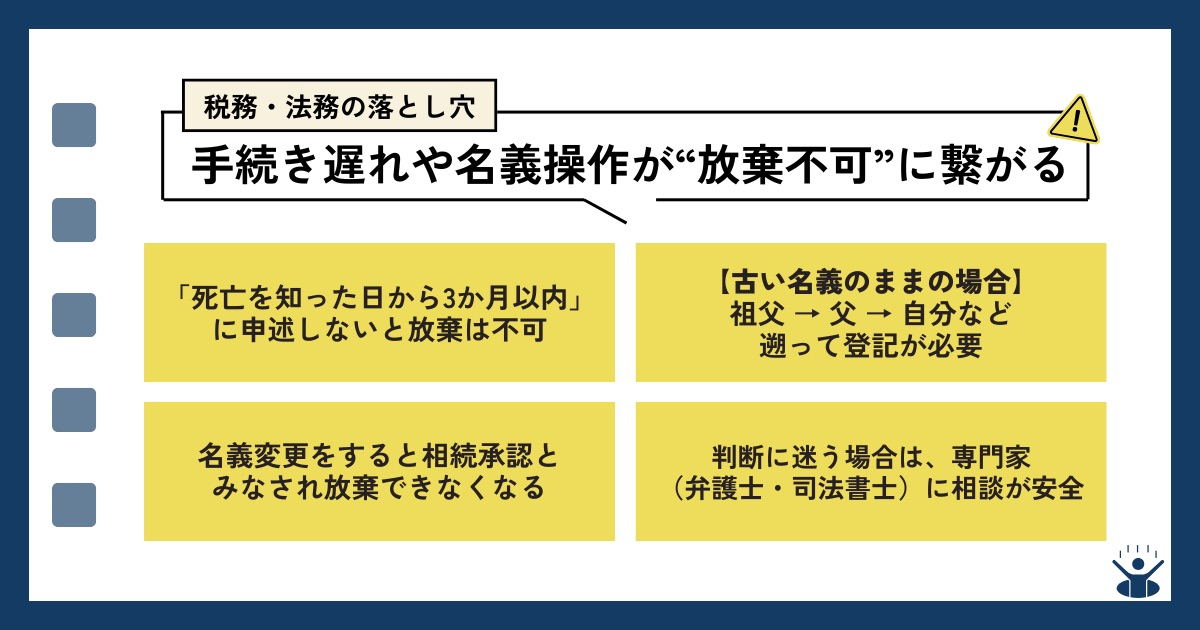

3か月以内に手続きをする

相続放棄は、「被相続人が死亡したことを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

この期間を過ぎると、相続を承認したものと見なされ、土地も借金も含めて一括して相続したことになります。いったん承認と判断されると、放棄はできません。

たとえば、「親が亡くなってしばらくしてから不動産の権利証が見つかった」としても、3か月が過ぎていれば手遅れです。

なるべく早い段階で土地や財産の状況を確認し、放棄するかどうか判断する必要があります。

先祖代々名義変更していない場合は遡って登記が必要

被相続人名義の土地が、実はさらにその上の代から名義変更されていないケースも少なくありません。

たとえば、祖父が亡くなった後、名義を変更せずに父が使用していた土地が、今回父の死亡であなたに引き継がれた場合、まず祖父→父→あなたと登記を遡って整える必要があります。

このような場合、相続放棄の手続きそのものよりも、登記手続きが大変で時間がかかるケースもあります。

司法書士への依頼が必要になることもあり、費用や時間の面でも慎重な対応が求められます。

名義変更すると相続放棄できない

土地の名義変更を先に行ってしまうと、「相続を承認した」と見なされ、相続放棄ができなくなります。

相続放棄を考えている場合は、先に登記や名義変更を進めてはいけません。たとえば、不動産会社から「とりあえず名義を変えましょう」と言われて従った場合でも、それが法的には承認行為となることがあります。

相続放棄を選ぶ可能性が少しでもあるなら、手続きの順序を間違えないよう慎重に行動することが重要です。迷ったら弁護士や司法書士に相談しながら進めましょう。

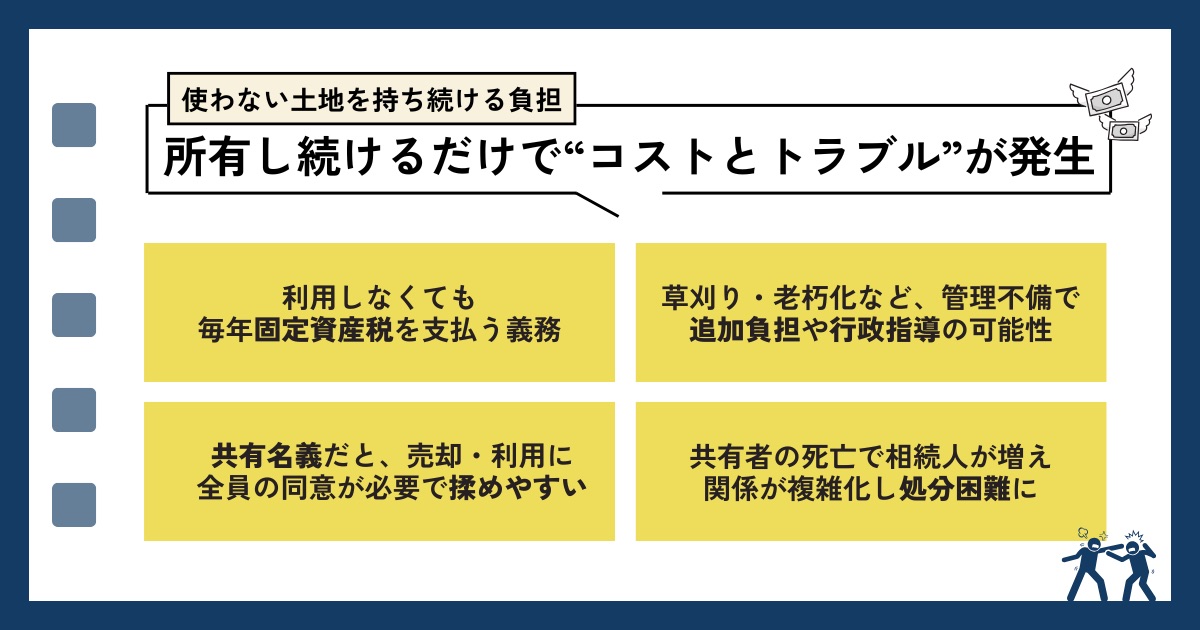

相続放棄せずに土地を所有し続けるリスク

相続放棄をしないまま土地を引き継ぐと、ただ保有しているだけでも思わぬ負担を背負うことになります。

特に利用予定がない不動産を抱えたままでは、毎年の出費や管理の手間が継続的に発生します。

ここでは、相続放棄を選ばずに土地を所有し続ける場合に想定される具体的なリスクを解説します。

固定資産税の支払いが必要

相続した土地は、使っていなくても毎年固定資産税が課税されます。

たとえば、山奥にある誰も使っていない山林や、雑草だらけの空き地であっても、自治体からは課税通知書が届きます。たとえ収益がゼロであっても納税義務は免れません。

税額は立地や評価額によって異なりますが、管理ができずに近隣へ迷惑をかけた場合は、固定資産税の支払いとは別に罰則的な費用がかかることもあります。

共有名義はトラブルになる可能性がある

兄弟や親族と共有で相続すると、土地の売却や利用について意見が分かれ、トラブルに発展するケースが少なくありません。

たとえば、1人が売却したいと思っても、他の共有者の同意が得られなければ売れません。また、勝手に建物を建てたり貸したりすることもできず、何かを決めるたびに全員の同意が必要になります。

さらに、共有者の1人が亡くなると、その子どもなどが新たな相続人として関わることになり、関係が複雑化する恐れもあります。

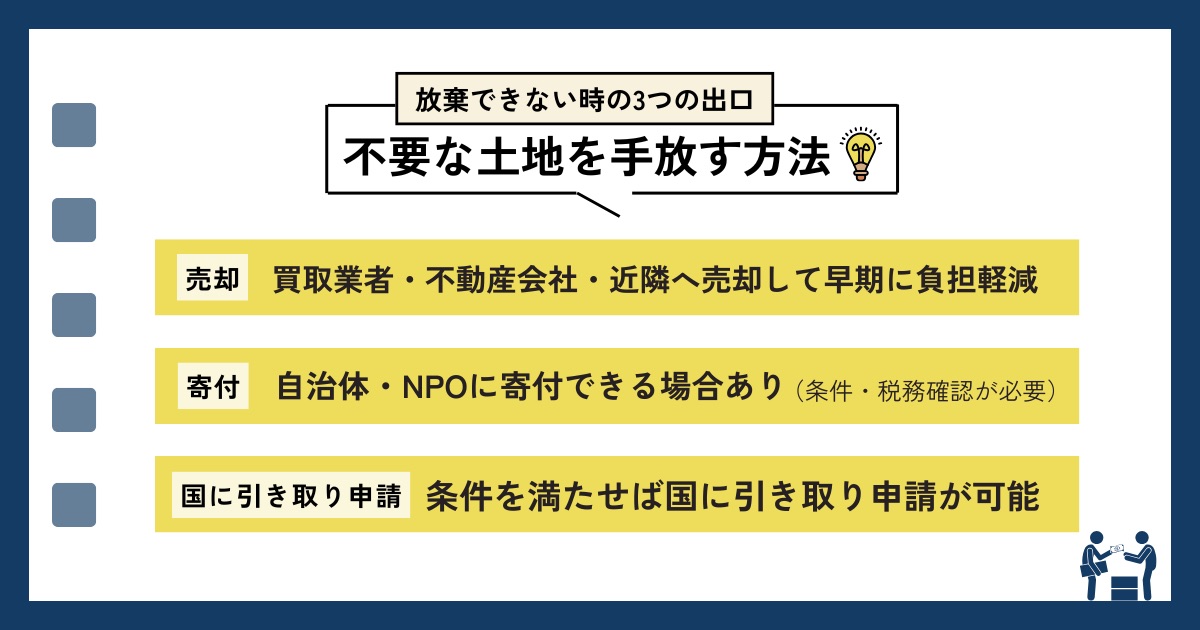

相続放棄できない土地を手放す方法

すでに相続を承認してしまった、もしくは放棄の期限が過ぎてしまった場合でも、土地を手放す方法はあります。

不要な土地をそのまま抱え続けるより、少しでも処分する方向で動いた方が、長期的な負担軽減につながります。

ここでは、実際に活用できる土地の手放し方法を3つ紹介します。

売却する

もっとも一般的な方法が売却です。たとえ田舎の土地でも、太陽光パネル設置用や資材置き場などとして需要がある場合もあります。

売却先としては、不動産会社に仲介してもらうほか、土地買取業者や近隣住民、農地なら農業委員会を通じた売却なども考えられます。

早めに売却できれば、その後の固定資産税や管理費から解放されます。

ただし、名義変更を済ませておくことと、境界トラブルの有無は事前に確認が必要です。

寄付する

公益性が高い用途であれば、自治体やNPO、地元団体などに寄付できるケースもあります。

ただし、すべての土地が受け入れられるわけではなく、「活用目的が明確」「管理負担が少ない」など一定の条件があるため、事前相談が不可欠です。

個人への寄付も可能ですが、贈与税がかかる可能性があるため、税理士や専門家と相談のうえ進めることが望ましいでしょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月にスタートした制度で、条件を満たせば不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能です。

利用には申請書の提出、10年分の管理費相当額(原則20万円)の納付、さらに境界が明確・建物がない・担保設定がないなどの条件が必要です。

制度の利用には時間と費用がかかりますが、法的に土地の責任から完全に解放されるため、最終手段として非常に有効な選択肢です。

相続放棄したい土地の売却相談はファンズ不動産へ

相続放棄を検討する背景には、「使い道がない土地を引き継ぎたくない」「管理や草刈りの負担が大きい」「固定資産税を払いたくない」など、さまざまなお悩みがあります。

とくに土地の状態や場所によっては、相続後に管理義務が発生することもあり、慎重な判断が必要になります。こうした状況で、手放す方法の一つとして売却を検討する方も少なくありません。

相続や処分の進め方に迷ったときは、早めに相談できる相手がいると安心です。ファンズ不動産では、相続放棄したい土地に関する相談にも丁寧に寄り添い、状況に合わせた方向性を一緒に考えることができます。

判断を迷われている方は、一度気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

「SNS不動産®」であなたの物件価値を最大化

SNS不動産®では、専属キュレーターが物件のスペック情報だけでは伝わらない「不動産の真の価値」をSNSで発信します。これにより従来の広告でリーチできなかった、物件の魅力に共感する潜在的な買主候補へ情報を届けることが可能です。

特に物件への感度が高い20〜40代の若年層や女性層への訴求に強く、キュレーターが買いたいユーザーの価値観に響く物件のポテンシャルを発信することで、新たな買主候補を見つけ出すことができます。

一般的な情報発信だけでは埋もれがちな魅力を「価値」として明確に伝えられるため、最適な買主候補を見つけたい方におすすめです。

1万人超の「買いたい」層へLINEで直接アプローチ

ファンズ不動産の公式LINEには、1万人を超える購買意欲の高いユーザーが登録しています。

従来のポータルサイトで不特定多数の閲覧を「待つ」のとは異なり、関心の高い層へ直接物件情報を「届ける」ことが可能です。

物件の魅力を理解してくれる可能性が高いユーザーへ絞ってアプローチできるため、スピーディーな反響が期待できます。

早期売却を目指す方にとって、この「届ける」力は大きな強みとなるでしょう。

リノベ前提の物件や土地売却も。専門チームが対応

ファンズ不動産は、一般的なマンションや戸建てだけでなく、専門知識が求められる不動産の売却にも対応しています。

社内には土地売買のプロが在籍しているほか、2025年10月からはリノベーションのワンストップサポートも開始しました。

そのため「リノベーション前提」といった付加価値を付けた売却提案や、複雑な権利関係が絡む土地の売却も、窓口一つでスムーズに進められます。

他社では取り扱いが難しいと言われた物件でも、まずは一度相談してみる価値があるでしょう。

土地の相続放棄に関するよくある質問

土地の相続放棄に関しては、多くの人が「放棄したあと誰のものになるのか」「欲しい場合は買えるのか」「贈与された土地も放棄できるのか」など、具体的な疑問を抱えています。

以下では、特によく寄せられる3つの質問に絞って、分かりやすくお答えします。

相続放棄した土地は誰のものになる?

相続放棄した土地は、自動的に国のものになるわけではありません。

放棄した人に代わり、次順位の相続人(兄弟姉妹など)が相続する可能性があります。全員が放棄した場合は、最終的に相続財産管理人が選任され、管理や処分が進められます。

その間も、誰かが土地を管理しないと放置状態になるため、放棄後も完全に手を引くには時間がかかる場合があります。

相続放棄された土地を買いたい!購入できる?

相続放棄された土地であっても、最終的に次順位の相続人や相続財産管理人の手に渡れば、その人を通じて購入することが可能です。

ただし、放棄された時点では「所有者不明土地」状態になっていることも多く、登記の確認や売買契約に時間がかかることがあります。

買いたい土地が放棄されたものであると分かっている場合は、不動産会社や法務局に相談のうえ、法的な手続きを踏んで購入を進める必要があります。

生前贈与された土地は相続放棄できる?

生前贈与された土地は「すでに所有権を移転されたもの」として扱われるため、相続放棄の対象にはなりません。

つまり、相続を放棄しても、生前に贈与された土地の所有権はそのまま残ります。管理責任や固定資産税の支払い義務も引き続き発生します。

「贈与されたが使っていないから放棄したい」と考えている場合は、売却や寄付、または国庫帰属制度の利用を検討する必要があります。

まとめ

相続放棄をしても土地の責任が完全に消えるわけではなく、管理義務が一定期間残る点には注意が必要です。

相続人全員が放棄した場合でも、その土地が放置されれば管理不全となり、最終的には相続財産管理人の選任など法的な手続きが必要になります。

特に農地や山林など特殊な土地では、処分や管理に手間と費用がかかるケースも多く見受けられます。

相続放棄は早めの判断と正確な手続きが重要です。不要な土地を抱えるリスクを避けるためにも、固定資産税や管理費用の負担、名義変更の有無、国庫帰属制度の活用など、具体的な選択肢を踏まえて検討しましょう。

土地の相続でお悩みの方は、専門家への相談を通じて最適な対応策を見つけることをおすすめします。